- 暂无相关记录!

摘 要

本文旨在批判性反思当前乡村营建中普遍存在的过多聚焦于物质空间的形态操作,而忽视其生态、生产、社会、空间关系的系统性建构。通过历时性的比较与思辨,揭示传统乡村营建中生态、生产、生活“异质同构”的生成逻辑;明晰了乡村自组织营建中几个重要的导控要素与关系法则;剖析当下乡建热潮中营建主体的“结构性失衡”、“精英联盟”对乡村利益的攫取、以及外力介入导致“目标异化”的三大现实困境;提出乡村营建的范式重构,应该从静状“形态设计”向动态“关系设计”的根本性转型。在认知层面,阐述了乡村营建的认知升维,从“乡村性”到“后乡村”的概念转变,将乡村视为动态开放的“社会建构物〞;在实践层面,以农人主体为基础的“乡建共同体”动力重组的组织机制创新,锚定“基本单元综合体”的协同营建。在此转型过程中建筑师、规划师,以及所有乡建参与者的角色,应从空间的“设计者”,转变为社会-产业-空间关系的“连接者”与“赋能者”。

关 键 词

乡村营建;范式转型;后乡村认知;设计关系;乡建共同体

引言

乡村振兴的时代浪潮将“乡村营建”推向理论与实践的前沿,已成为全社会关注的焦点。然而,蓬勃发展的实践图景背后,深刻的矛盾与困境亦日益凸显:一方面,是寄托着怀旧乡愁的传统风貌再造与地域符号拼贴,许多乡村建造沦为“迪士尼化”的乡土幻象;另一方面,则是现代规划设计理法主导下千村一面的形态复制,其后果是乡村在地性的特色湮灭与社区结构的消解。这些思维定式,将乡村营建的本质约化为仅仅只是 “设计房子”。这样的“造物”范式,在应对乡村建设这一复杂系统时,导致与其“活态真实”的脱节。

乡村营建的复杂性、系统性与动态性,决定了其无法通过单一维度的、自上而下的形态设计所能解决。乡村是一个由生态基质、产业结构、社会网络与空间形态历经长期互动而生成的复杂生命体,其活力源于乡村系统内部各子系统与外部环境之间动态的“耦合关系”。因此,真实有效的乡村营建,其核心任务不应止于对终极物质形态的“完美预设”,而在于对驱动其生成与演化的各类“要素关系”进行精心的系统设计与持续的维护调适。

1.溯源思辨:乡村营建中“关系法则”的历史镜鉴

1.1乡村生成逻辑的“异时同构”

从早年开平碉楼到当代欧式洋楼、百年老村到当代新村,其空间肌理与物质形态极为相似,然而,在学界的认知与评价上却迥然不同,(图1、2)究其背后隐藏的生成逻辑却呈现出奇妙的“异时同构”性,驱动其生成的底层逻辑却惊人地相似:即同样是在开眼与富裕的语境下,建造者对于财富象征与现代生活的身份认同。两者皆是特定时代背景下,社会、经济、文化等外部动力与内生需求相互作用的物化结果。这一现象启示我们:乡村营建研究的视阈不应固着于形式本身,而应透过表征洞察其背后的“生成逻辑”。

图1 早年开平碉楼 VS 当代欧式洋楼

图2 百年老村 VS 当代新村

1.2空间-社会-生态的“异质同构”

传统乡村的空间格局是其适应自然、组织生产与安置生活的系统性集中体现。无论是绍兴地区顺应水系脉络形成的“水肌”型网络格局,还是徽州地区依循山地溪流构建的“坡坑”式聚落单元,其各自独特空间形态的生成动因,皆是“地貌单元” (生态)、“生产单元” (经济)与 “人居单元” (社会)高度融合的产物。(图3)这里充分揭示了乡村营建的底层逻辑,即:形态迥异,理法同构,格局自洽。它绝非单一维度的形态操控,而是对人-地关系的生态适应与资源利用、人-产关系的经济模式与生计方式,以及人-人关系的社会组织与家族伦理的整体性回应。

图3 绍兴“水肌”型网络格局 VS 徽州“坡坑”式聚落单元

古法“井盐开采”所塑造的产居复合聚落,与当下临安为“杨梅大棚”而调整的土地利用和基础设施布局,虽然技术天差地别,但内核一致,在“资源-需求”导控下实现“产居一体”的逻辑线索上,则是一脉相承。以上反映出的乡村营建生成与生长的驱动机制,即“生态-生产-生活”的耦合与需求。(图4)

图4 古法“井盐开采” VS 当下临安“杨梅大棚”

由此,可以建构在混沌状态下的清晰认知:“乡村营建”不仅仅是空间形态与建筑风貌那点事儿,应该是生态基质、产业结构、社会关系、空间形态的“异质同构”。就顺序而言,形态与风貌应该位其次。

2.导控要素:乡村营建中的几个重要法则

2.1乡村营建的梯次与目标

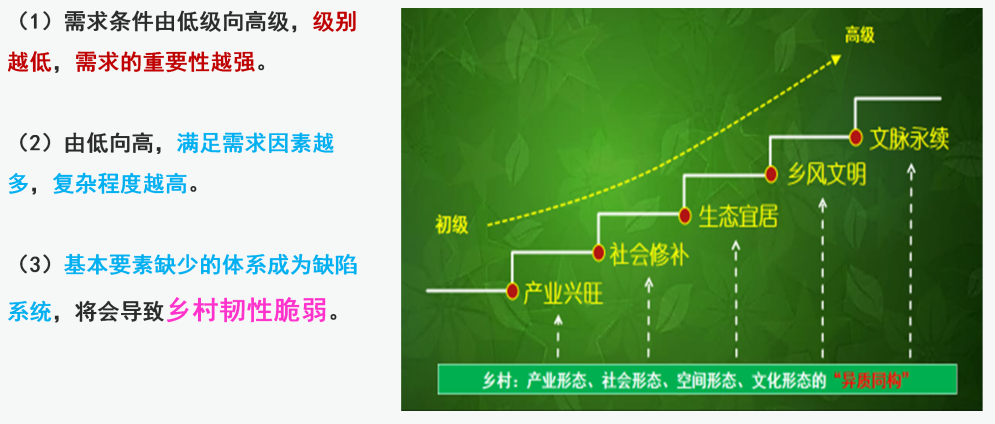

乡村营建体系是有梯次与目标的(1)需求条件由低级向高级,梯次越低,乡村营建需求的重要性越强;(2)由低级向高级,满足的需求因素越多,乡村营建体系的复杂程度越高;(3)基本要素缺少的体系成为有缺陷系统,将会导致乡村的韧性脆弱。(图5)

图5 乡村营建的“梯次-目标”

2.2 “自组织”机制中微观诱发下的宏观涌现

传统村落与城市空间的“他组织”下“功能明确”、“结构清晰”的法则不同,其营建模式与空间形态大多是一个自下而上的“自组织”过程。它源于居住者的自我需求,以个体、微观、局部视角展开的建造行为,观察基地的气候、地貌、资源等环境特征,这种基于熟人社会的紧密社群关系,使得建造活动受到熟人带动、风俗习惯和共同规范的强烈影响,呈现出显著的邻里趋同性与环境友好性。这种传统乡村营建中小微环境秩序的随机差异,使得乡村局部空间呈现出非均质性与紊乱化状态,但是随着时间的沉淀,通过自组织机制的迭代与调适,村落结构最终达到一个稳定状态的“临界点”,村落整体肌理呈现出柔韧而自然的有机性与丰富性。

乡村熟人社会存在最为紧密的社群关系,是从局部的视角进行判断与趋从,这种看似随机自下而上的随从建造,却涌现出具有整体意象的风貌形态(包括示范建造引领))。这表明,真正富有生命力的乡村风貌,本质上是无数个体在特定的社会文化与自然地理“关系场”中自主耦合的结果,是一种“生长”出来的秩序,而非一张蓝图“设计”出来的结果。

2.3 “价值认同”与“价值认异”

参与乡村营建的管理者、设计师往往对于地方风貌的塑造、地域特征的关注,以及对传统文化的保护等行为态度体现出对地域差异的“价值认同”。而使用者对于自宅的建造、装饰等取向又从不同程度上表现出对城市生活、现代文明的认同和模仿,进而导致地域差异特质的削弱。从而引出了一种新的观察乡村营建的视角——“价值认异”。

2.4 “未完成”即“高完成”的乡村动态营建观

高完成度是强调建造成果与建筑设计的一致性,而在乡村营建中单纯强调设计与完成后的不可更改性,则是对使用主体和时间要素的忽略。传统乡村建筑往往呈现出一种“未完成”的状态——楼层可以加高、厢房可以增建、门窗可以更换,空间形态可以持续演变。行为因素与自然因素都会在营建生成后的使用中不断对其产生影响,使得营建活动始终处于一种“未完成”状态,建立在一种动态的不断完善,而非静止的“高完成”。这种建立在使用者参与、时间累积和自然因素互动基础上的动态营建过程,是对使用者需求变化和生活真实性的尊重。

乡村营建应当是对动态需求的持续关注,以及对既有状态的不断遗忘,这样有助于实现其宜居功能的延续。这是一种乡村营建传统中自带的“趋优性重建”机制,旨在改变演进过程中不再有效的部分。营建体系的本然性应该是服务于现实社会的需求,“永续-宜居”才是地域性乡村营建的真实价值。正是这种未完成的不确定性才带来了乡村地域特征的鲜明性,体现了一种与静态的、一次性的“高完成度”截然不同的应变调适功能。乡村营建是一个与时间共同演进的开放系统,使得空间能够持续保持对生活真实的回应能力,充满了动态韧性的营建法则。

3.现实审视:乡村营建中“关系”的失序与异化

3.1 营建目标的“本末倒置”

当下乡村营建深陷于文旅开发、民宿营造的桎梏中,一些乡土景观恢复、地方风貌再造、传统技术延续等热像,正逐步走向“迪士尼化”的荒诞。大量乡建实践沉湎于“化妆滤镜”营造的假相中,陷入风貌符号化“舞台”式表演的误区,使得我们忽视了对乡村营建“活态真实”的深度锚固与提升。更深层的问题在于乡建目标的异化,本应作为底层逻辑的“生态-生产-生活”耦合关系被悬置,这种本末倒置的关系失序,使得乡建成果脆弱而不可持续。乡村营建偏离了“生态宜居、产业兴旺、治理有效”的本质要求,陷入了形式主义的误区。

3.2 主体关系的“结构性失衡”

当前乡村营建最根本的困境,在于其营建主体的“结构性失衡”。作为乡村真正主人的农人群体,在政治话语、市场竞争和资源分配中处于“弱势地位”,导致在关乎自身家园建设的决策过程中,常常陷入整体性失语的尴尬境地。他们的真实需求和地方性知识被忽视。往往是由地方政府、工商资本和知识能人结成的 “精英联盟” ,在无形中取代了以农人群体为根本的国家本底。他们凭借其行政权力、资本力量和技术话语,主导了乡建的议程、资源与规则的制定,以资本项目为优先的“策略性运维”,实现了最大化的“联盟利益”,造成了广大农人在目标、能力、行动等方面的结构性缺损,其利益在强制性主体结构变迁中受到多重显性和隐形的权益损失。农人主体陷入雇佣与被雇佣关系,受益极为有限,导致积极性不高、责任心不强,乡村的内生动力被严重削弱。

3.3 第三方外力的“角色偏失”

乡村营建中第三方力量的赋能本是乡村营建不可或缺的助推器。然而,当这些外力以“救世主”或“启蒙者”的心态傲慢介入时,便极易发生“角色偏失” 。他们习惯于将城市的理法、价值的标准、商业的逻辑生硬地套用于乡村营建中,忽视了其内在的乡建语境与生成逻辑。当第三方外力凌驾于农人主体对功能、成本与情感认同的实际需求之上时,便从“赋能者”异化为“主宰者”。他们未能充分尊重地方需求,其带来的价值观念与乡建真实产生剧烈冲突,导致营建成果与乡村社会脉络和实际需求脱节。当前,乡建中的这种外力角色偏失值得警惕与反思。

4.范式重构:迈向“设计关系”的乡村营建

4.1 乡村营建的认知升维

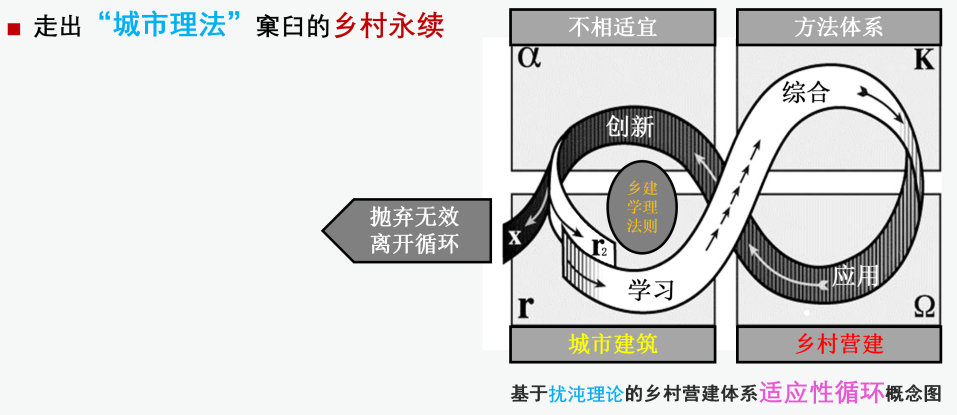

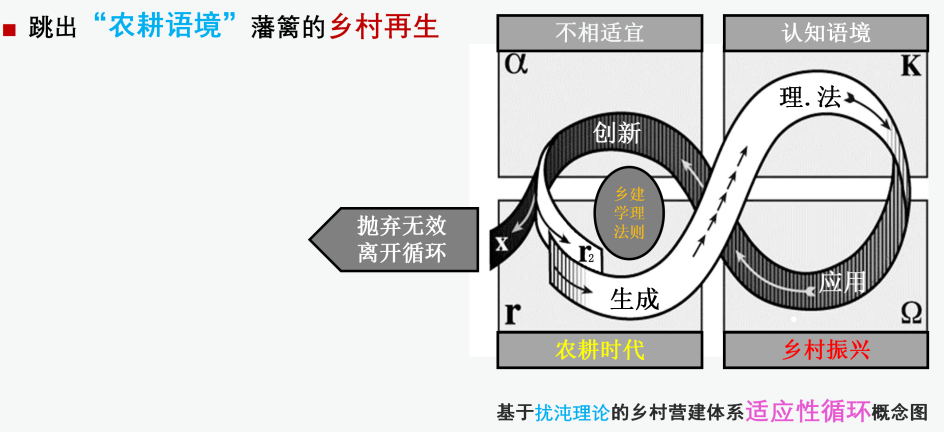

基于扰沌理论的系统适应性循环概念,乡村营建演进机制中具有4个不同的变化阶段:生成-运行-不适-重构。体现出乡村营建体系的运行不是固定的,包含了系列嵌套相互作用下的动态适应性循环,使得乡村人居环境可以不断地实现调适与宜居。我们应该面对乡村营建的真实需求,进行两个维度的思辨:(1)走出“城市理法”窠臼的乡村永续;(2)跳出“农耕语境”藩篱的乡村再生。由此,乡村营建的演进机制可以归结为:体系迭代、法则调适、功能宜居、技术更新。(图6、7)

图6 乡村营建演进中的二个思辨(1)

图7 乡村营建演进中的二个思辨(2)

4.2 从“乡村性”到“后乡村”的概念转变

乡村地理学与社会学提出的“后乡村” 概念为我们提供了新的认知工具,用来阐述乡村转型过程中重构的“乡村性”。它不再将乡村视为一个承载着固定的、静止的客体,而是将其理解为一个被不断思考、改变、塑造和生活的具有内在开放性的“社会建构物”。当下的乡村营建正处于一个管控运维、产业结构、社会关系、技术介入等多维要素剧烈扰动与迭代的转型期,我们应该敏锐地关注“后乡村”是如何在多元力量的博弈中被建构并运用于实践的。以往 “乡村性”表达的是既有的、稳定的固化特征,而“后乡村”则指向一种动态的、开放的嬗变认知,涉及到对乡村营建的“反身性实践”。

乡村转型发展的“后乡村”概念超越了当下语境的认知视阈,这一“再概念化”的转向,推动乡村营建的学理与法则必须具备反身性,能够对自身的认知前提与实践效果进行持续的批判性审视与动态调适。我们应该着手建构“后乡村” 营建的学理与法则、锚固乡村营建中生存功能的活态真实、揭示发展视野下系统永续的动力机制、建构当下乡村之宜居需求的营建范式。

4.3 赋权转型构建“乡建共同体”的动力重组

从2004-2025年连续22年我国的“一号文件”看乡村政策的制度转型,在“乡村振兴”战略下乡村营建的目标靶向:国家政策关注、大国小农现实、农业高度复杂性和农村现代化趋势,都指向中、小、微农业主体的组织化与现代化。构建以农人为根本主体、政府发挥引导作用、科技提供核心支撑、资本承当助力角色、社会力量积极参与“五位一体” 的乡建共同体。在这个共同体中,各方力量不再是此消彼长的博弈关系,而是形成了目标一致、权责清晰、互利共赢的共生关系。

乡村营建最首要的“关系设计”是重构其动力主体,其核心是推动长期处于弱势的农人主体实现全面的“赋权转型”: ① 政治话语赋权:从形式化的公共参与走向实质性的社区营造,确保农人在规划、建设、管理和利益分配中的知情权、参与权、决策权和监督权; ② 资本话语赋权:通过组织机制创新平衡内外资本,防止资本对乡村的资源掠夺,大力培育乡村内部的合作金融与集体经济,增强农人的资本能力;③ 知识话语赋权:外力的角色应该是“协作者”与“赋能者”,在尊重地方性知识的基础上,引入现代技术与管理知识,培育其解决问题与永续学习的能力。

4.4 “基本单元综合体”:精准乡建的实施锚点

在具体的操作层面,乡村营建者需要找到一个能够整合各类关系的有效载体,关注乡建体系中不同维度之间的协同机制,设计出彼此间更加友好的关系。这个载体即“基本单元综合体”,它不是一个行政单元,而是一个能够实现“主体联合、产业融合、空间整合”的协同系统与营建单元。其中:① 主体联合是核心:建构公平有效的利益平衡的组织机制,推动话语守护下的农人组织化、进行价值延续的村集体再造、引入外部力量参与的陪伴式营建模式等;② 产业融合是基础:调控多元灵活的产业结构与经营模式,关键在于锚定并升级地方特色产业,推动产业链的纵向延伸与横向拓展,实现一二三产业的高质量联动;③ 空间整合是载体:明确适应协同的乡村空间营建策略,尊重细碎化的地貌格局、进行利于多元主体交往的公共性空间设置、产业融合的适应性与微活态营造。

4.5 从空间“设计者”到关系“连接者”的角色转换

在乡村营建新范式转换下,建筑师及其他科技工作者的角色需要发生转变,成为乡村关系的“缔造者”。他们不再是那个交出完美蓝图的空间“设计者”,而应转型为乡村各种复杂关系的“连接者”和“协调者” 。其工作范畴从单一的设计房子,拓展至促进多元主体联合的协商平台搭建、支撑产业融合的空间策略制定,以及激发社区活力的公共事件营造。其最重要的作品,不再是一栋栋精美的建筑物,而是一个被成功“营建关系”的规划设计、产业帮扶、社区营造、政府对接等网络体系。

结语

本文通过问题思辨与学理诠释,论证从“设计房子”迈向“设计关系”这一范式转型的紧迫性与必然性,剖析了乡村营建中的关系失序根源,旨在构建乡村营建中的认知框架与目标路径。

乡村营建的深层问题在于其内部各种“关系”的失序与异化,而走出困境的根本出路,在于将营建的范式从“设计房子”升维到“设计关系”。它要求所有的乡村营建参与者——尤其是掌握着专业话语权的建筑师与规划师——完成一次从“造物”到“谋事”、从“设计形态”到“设计关系”的角色转换。唯有完成这个角色的转变,我们才能超越乡建的浅表营造,走近乡村营建的“活态真实”,最终在中国广袤的乡土大地上,营建出真正富有韧性与永续的“新田野”。

Copyright © 2018 景观网 .All Rights Reserved

www.中国景观网.net 备案号:浙ICP备2021007798号 技术支持:中国互联 网站后台